“Quando escono notizie del genere – osserva Giuliano Noci prorettore del polo territoriale cinese del Politecnico di Milano– è perché la chiusura dell’operazione è molto vicina o perché qualcuno ha interesse a sabotarla”.

Credo vada inquadrata dentro questa alternativa secca la notizia, apparsa sui giornali, che riguarda i cinesi di Great Wall Motor e i loro interesse per FCA. La Borsa l’ha assunta come buona e ha registrato un significativo balzo in avanti.

Marco Bentivogli ne ha subito individuato la reale pericolosità se propedeutica ad uno spezzatino degli stabilimenti o dei marchi italiani con possibili gravi riflessi sull’occupazione.

Sergio Marchionne ha annunciato la sua uscita da FCA per il 2019 quindi, per allora, l’azienda dovrà aver risolto il problema della sua collocazione nella competizione globale. Fino ad ora, però, FCA ha incassato più rifiuti che interesse. Le ragioni possono essere molte.

Mi soffermo su una, apparentemente secondaria: le caratteristiche del management. Forte, aggressivo e con una visione internazionale. Il CEO Marchionne lo ha costruito a sua immagine e somiglianza. È riuscito a sostituire una mentalità interna che faceva leva su di una presunta “superiorità sabauda” ormai condannata e in via di estinzione con una cultura della competizione a tutto campo tipica dei modelli manageriali anglosassoni.

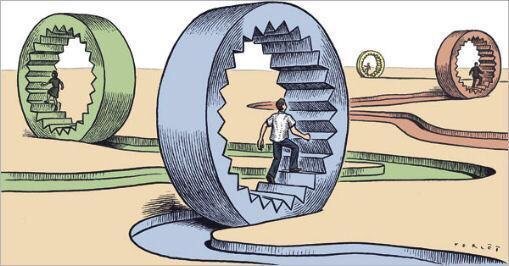

Un management che crede in se stesso, che non si sente inferiore a nessuno, coeso e determinato. Un management preparato, scaltro e veloce nel “gioco di gambe” che potrebbe rappresentare un problema per chiunque volesse omogeneizzarlo in valori e culture differenti.

Un management costruito più per inglobare e integrare che per essere inglobato. Difficile da rimuovere senza correre il rischio di far ritornare di nuovo l’azienda italiana sull’orlo del burrone. L’operazione Chrysler, da questo punto di vista, si è dimostrata un successo da manuale. Così come, a mio personale parere, è la pubblicizzazione dell’offerta dell’azienda cinese con annesso scorporo di Alfa Romeo e Maserati.

Sul piano globale rappresenta la possibilità per i cinesi di ottenere le chiavi del mercato automobilistico americano nell’era Trump. O meglio ne segnala il rischio se altri interlocutori non si faranno avanti rapidamente.

Personalmente non so valutare, non avendo le competenze del prof. Giuliano Noci, l’impatto sulla filiera produttiva nazionale di questa come di altre scelte e quindi mi astengo da qualsiasi giudizio di merito.

Segnalo solo che il gioco si fa duro. I cinesi, in questo come in altri campi, sono in grado di far saltare il banco. Possiedono i mezzi necessari e una visione di comparto e di Paese molto più unitaria, interessata e integrata di qualsiasi altro continente. Soprattutto un approccio che tende a inglobare rispettando la professionalità e le culture altrui.

Adesso la parola passa ai player che conoscono la spregiudicatezza nel business di Sergio Marchionne e le ambizioni di Trump sulla centralità dell’industria americana. Personalmente credo che l’idea stessa di togliere dal tavolo Alfa Romeo e Maserati possa servire per rendere ancora più credibile l’intera operazione.

Per il sindacato e per l’intero nostro Paese inizia, però, una fase molto complessa. Per questo Bentivogli fa bene a far sentire forte la sua voce. Fino ad oggi l’interesse di FIAT e quello dell’Italia sono sempre stati fatti coincidere.

Sullo scacchiere globale questo potrà continuare solo se la Politica (quella con la P maiuscola) non si perderà in accuse e contro accuse inutili e fuori tempo massimo e giocherà un ruolo propositivo e innovativo. I futuri assetti di FCA non sono paragonabili per immagine, peso occupazionale e dimensione alle beghe con i francesi sulla cantieristica o sulla Telecom.

Seppure meno che in passato, una parte importante del Made in Italy e della recente crescita del nostro PIL passa ancora da lì.