Il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia doveva, nella loro assemblea annuale, riproporre il ruolo di guida della sua associazione dopo il referendum, ritornare in campo dopo mesi di assenza propositiva e rilanciare le aspettative che aveva creato al momento della sua nomina.

Contemporaneamente doveva anche dimostrare di aver ripreso una sostanziale autonomia di azione dal Governo dopo l’esperienza non certo particolarmente felice che ha portato Confindustria ad identificarsi con il Premier Renzi, più che a stimolarne l’iniziativa, travalicando così il compito di una grande organizzazione datoriale.

La presenza e l’intervento del Ministro Calenda, l’avvicendamento di Renzi con Gentiloni, hanno consentito certamente al Presidente Boccia di smarcarsi dal Governo ma non sono riusciti a rimettere al centro della scena Confindustria che, inevitabilmente, stenta a riposizionarsi non per sue responsabilità ma per la minore centralità della manifattura nazionale, delle sue logiche e delle sua capacità di competere nella globalizzazione. Soprattutto della sua difficoltà a identificarsi e farsi identificare con il Paese.

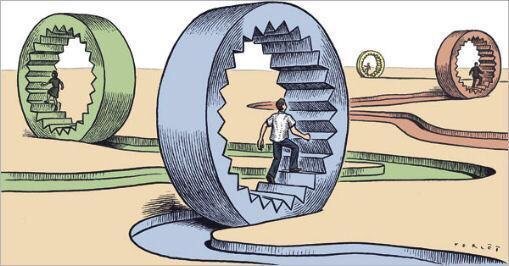

Quello che nel 900 ne ha rappresentato il suo punto di forza e di condizionamento nei confronti dell’intera comunità nazionale oggi non è più sufficiente a renderla centrale, autonoma e propositiva in nome e per conto di tutto il fronte imprenditoriale.

E questo limite è emerso in tutta la sua evidenza nella relazione oscurata inevitabilmente dal Ministro Calenda che, oltre ad essere, più di un invitato politico a questa kermesse ha dimostrato di saper proporre una visione che va ben oltre gli sgravi contributivi per i giovani o il patto di fabbrica che rischia comunque di non decollare perché continua a non avere un’anima convincente per i sindacati confederali.

Bene il “Patto di Scopo” se sarà raccolto dagli altri interlocutori a cui è stato proposto. Ottima la proposta di ridare centralità ai giovani su cui è certamente importante investire. Limitarsi però a proporre uno sgravio contributivo non è però più sufficiente.

Il fallimento degli sgravi previsti sulle assunzioni dal Governo Renzi è ancora lì che pesa come un macigno. Il punto è che l’industria non assume. È probabilmente non assumerà.

Per la crisi, per l’incertezza a lanciare progetti e investimenti, perché la ripresa economica, in quel settore, non prevede una ripresa dell’occupazione. Quindi chiedere sgravi una tantum non può bastare.

Occorre mettere in campo nuove idee che impegnino in prima persona le imprese con la scuola, attraverso l’alternanza e l’apprendistato e che ne favoriscano il coinvolgimento a livello territoriale.

La vera domanda che è rimasta senza risposte è: cosa sono disposte a fare le imprese, sul serio, per i giovani? Non limitandosi a chiedere la riduzione dei costi di ingresso. Non è più sufficiente. Mancano impegni veri. In prima persona.

Poi esiste un serio problema di cuneo fiscale che va affrontato ma, come ha sostenuto lo stesso Boccia, vale per tutti. Altrimenti per le imprese in tutti i settori, i costi e il fisco continueranno a mettere solo solo piombo nelle ali.

Infine il “Patto di fabbrica”. Continua ad essere un oggetto misterioso. Soprattutto dopo la firma dei contratti nazionali nel settore industriale. La scelta delle federazioni datoriali di scommettere sulla contrattazione aziendale rischia di rendere superfluo il timbro confindustriale.

O meglio ne alza il costo e i contenuti per l’accordo con le confederazioni che non credo, vogliano riservarsi un semplice ruolo di notai.

Il tema centrale è il livello di “corresponsabilità” su cui la presidenza Boccia vuole impegnare se stessa e le imprese associate e fino a che punto una intuizione strategica (importante) ha senso giocarla in coda ai rinnovi contrattuali e non in premessa ai futuri.

E, infine, fino a che punto questo patto proposto, di natura evidentemente neo corporativa, non collida con una esigenza opposta, propugnata ad esempio dalla CGIL, di individualizzazione delle tutele (o dei diritti) e di superamento (in parte) del luogo di lavoro come elemento esclusivo e di confine negoziale riportando inevitabilmente al centro un ruolo, nuovo e da ripensare, del territorio e delle rispettive associazioni.

È chiaro che non è facile entrare in partita nei supplementari, avere una visione di gioco unitaria, saperla proporre ad una squadra ricca di grandi nomi (forse un po’ decaduti) ma anche di gente concreta e vogliosa di fare che si è riconosciuta in Boccia per le sue qualità di imprenditore, per la dimensione della sua impresa e per la necessità di affrancarsi da un mondo e da una cultura che ha fatto il suo tempo. Adesso il neo presidente di Confindustria deve però portare qualche risultato concreto.

Essersi identificato con troppa enfasi con il Governo Renzi, lo scivolone sull’IVA e la perdita di primazia sulle materie del lavoro necessitano un colpo d’ala per cercare di rientrare in gioco e non seguire così il declino inarrestabile che sembra aver colpito anche tutte le altre Associazioni industriali nel resto d’Europa.